Rechtsanwalt für

Strafrecht

Erfahrene Strafverteidiger

helfen bundesweit

Rechtsanwalt für Strafrecht

Erfahrende Strafverteidiger helfen bundesweit

Als spezialisierte Strafrechtskanzlei mit langjähriger Erfahrung vertreten wir bundesweit Mandanten in allen Bereichen des Strafrechts, von einfachen Ermittlungsverfahren bis hin zu komplexen Wirtschaftsstrafverfahren.

Unser Team, bestehend aus erfahrenen Rechtsanwälten für Strafrecht und mehrfach ausgezeichneten Fachanwälten für Strafrecht, hat bereits in über 2.000 Strafverfahren erfolgreich verteidigt. Dabei liegt unser Schwerpunkt auf einer konsequenten und durchdachten Verteidigungsstrategie, die darauf abzielt, belastende Hauptverhandlungen möglichst zu vermeiden.

Denn ein guter Strafverteidiger weiß: Der entscheidende Hebel liegt oft bereits im Ermittlungsverfahren. Wir setzen uns frühzeitig und mit Nachdruck für die Rechte unserer Mandanten ein, um Ermittlungen zu beenden, Verfahren einzustellen und öffentliche Verhandlungen abzuwenden. Mehr als 1000 positive Bewertungen zufriedener Mandantinnen und Mandanten bestärken uns in unserem Ansatz, rechtzeitig und effektiv zu handeln.

Vertrauen Sie auf eine Strafrechtskanzlei, die nicht nur juristisch exzellent arbeitet, sondern auch menschlich an Ihrer Seite steht, engagiert, diskret und durchsetzungsstark.

Schnell zum Inhalt

Fachanwälte für Strafrecht –

aus drei Städten. Für Ihren Fall. Bundesweit.

Kanzlei Berlin

Kanzlei Hamburg

Kanzlei München

Schwerpunkte unserer Strafrechtskanzlei

Sexualstrafrecht

Wirtschaftsstrafrecht

Jugendstrafrecht

Drogenstrafrecht

Medizinstrafrecht

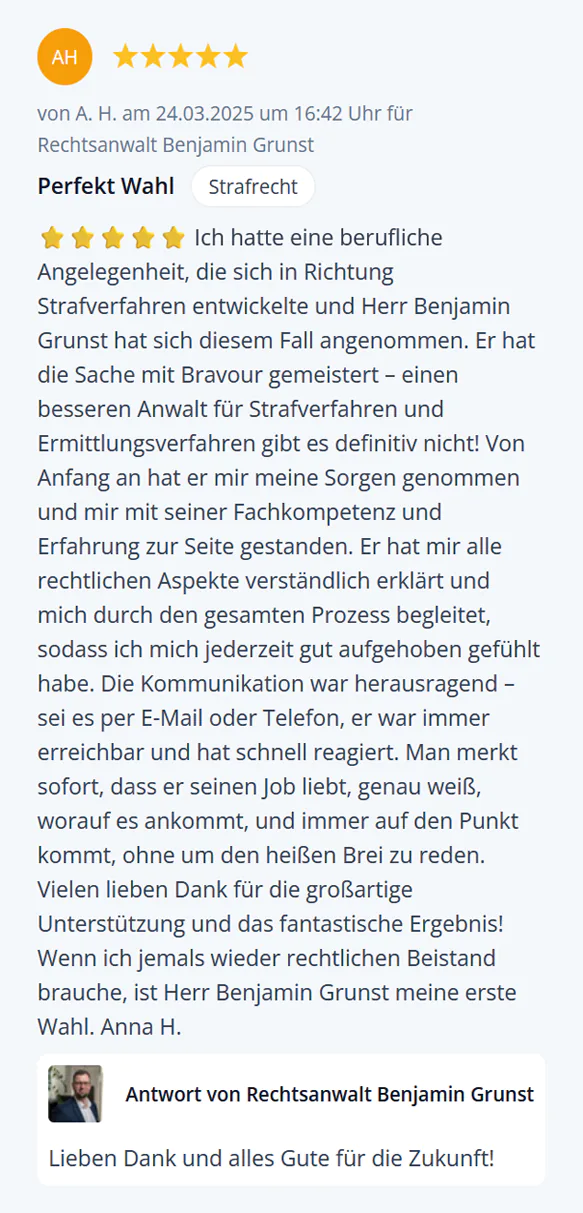

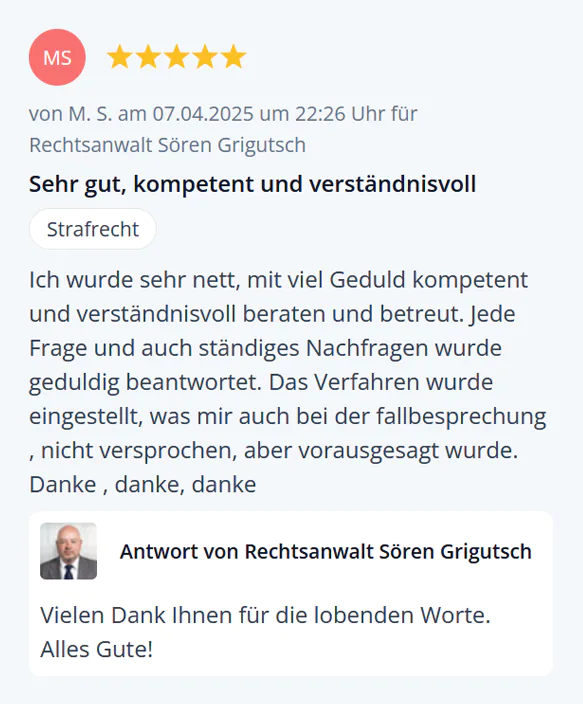

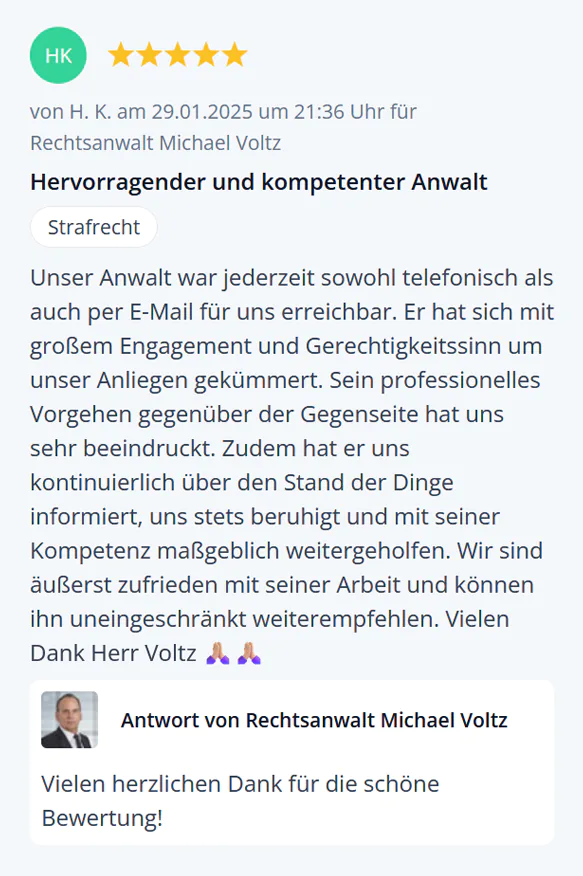

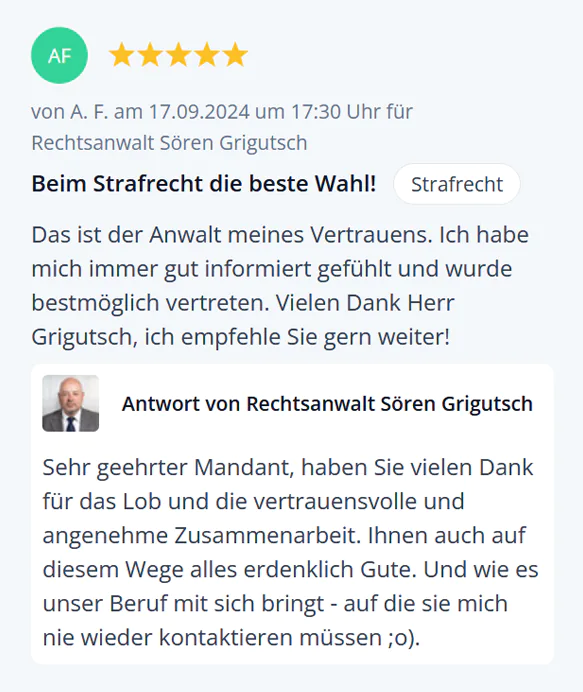

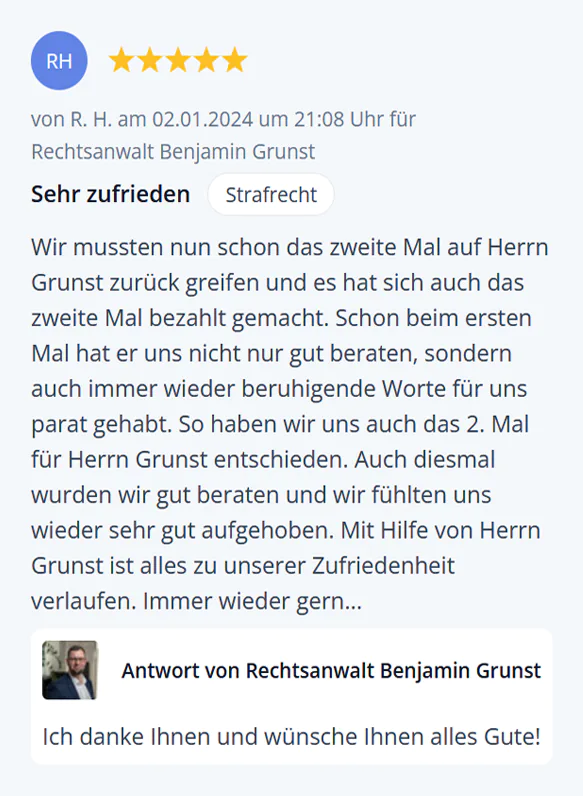

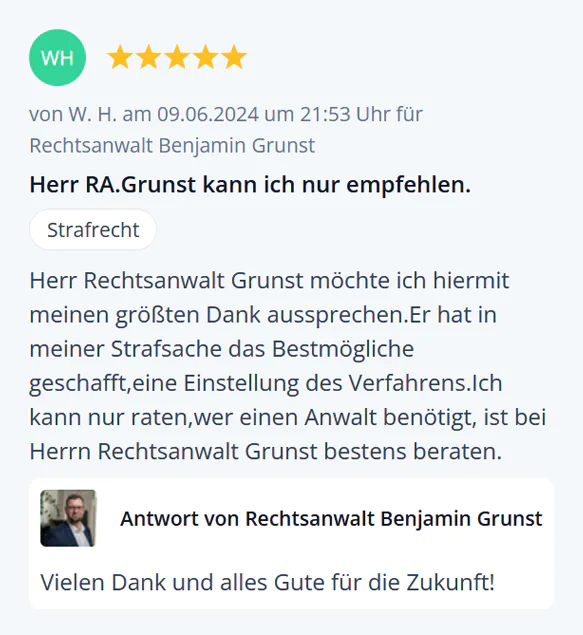

Ausgezeichnete Bewertungen für unsere Strafrechtskanzlei

Die Zufriedenheit unserer Mandanten liegt der Kanzlei für Strafrecht und unseren Rechtsanwälten sehr am Herzen. Von Beginn an berät Sie Ihr Anwalt für Strafrecht transparent und persönlich, ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausgerichtet.

Als Anwaltskanzlei für Strafrecht stehen wir für eine offene und ehrliche Kommunikation mit der Mandantschaft und richten uns gemeinsam auf das Ziel der erfolgreichen Beendigung des Strafverfahrens aus. Realistische Zielstellungen werden dabei gemeinsam definiert und dann konsequent verfolgt.

Als Strafrechtskanzlei und Fachanwälte für Strafrecht achten wir auf die Einhaltung der Verfahrensrechte und setzen Ihr Recht für Sie im Ermittlungsverfahren und einem möglichen Verfahren durch.

Wir können auf Erfahrung von mehr als 2.000 Verfahren im Bereich der Strafverteidigung zurückgreifen. Viele Mandanten haben bereits auf die rechtliche Hilfe unserer Fachanwälte vertraut und sind sehr zufrieden. Deswegen erhalten unsere Rechtsanwälte für Strafrecht auch über 1000 positive Bewertungen von unseren Mandanten:

Jetzt Anwalt für Strafrecht kontaktieren

BERLIN: +49 30 513 026 82 | HAMBURG: +49 40 809 031 9013 | MÜNCHEN: +49 89 740 552 00

E-Mail: [email protected]

FAQ zum Strafrecht

Wann braucht man einen Anwalt für Strafrecht?

Sobald Sie von einem Strafverfahren gegen sich erfahren, sollten Sie umgehend einen erfahrenen Strafverteidiger hinzuziehen. Je früher Sie sich für eine professionelle Verteidigung entscheiden, desto größer sind die Chancen auf einen erfolgreichen Verlauf. Denn jeder strafrechtliche Vorwurf kann erhebliche Folgen haben, für Ihre persönliche Freiheit, Ihre berufliche Zukunft und Ihre finanzielle Sicherheit.

Was sind die Aufgaben eines Strafverteidigers?

Meine wichtigste Aufgabe als Strafverteidiger ist es, an Ihrer Seite zu stehen, mit dem Ziel, das bestmögliche Ergebnis für Ihr Verfahren zu erzielen. Dabei geht es nicht nur um die sorgfältige Analyse der Ermittlungsakte und die strategische Verteidigungsplanung, sondern auch um eine umfassende Beratung. Ich unterstütze Sie dabei, mit der neuen und oft belastenden Situation umzugehen, kläre Ihre Fragen verständlich und stehe Ihnen in jeder Verfahrensphase mit Rat und Tat zur Seite. Denn eine gute Verteidigung beginnt mit Vertrauen und Klarheit.

Wie viel kostet ein Anwalt für Strafrecht?

Für unsere Strafverteidigung rechnen wir auf Basis eines festen Stundensatzes ab. Der tatsächliche Zeitaufwand hängt vom Umfang und der Komplexität des Verfahrens ab. Um Ihnen Planungssicherheit zu geben, nennen wir vorab eine Mindestvergütung, die sich am voraussichtlichen Arbeitsaufwand orientiert.

Wer zahlt die Anwaltskosten, wenn ich einen Strafrechtsprozess gewinne?

Im Strafrecht muss man leider häufig damit rechnen, einen Großteil der Verteidigungskosten selbst tragen zu müssen. Wird das Verfahren bereits im Ermittlungsstadium eingestellt, besteht in der Regel kein Anspruch auf Kostenerstattung. Im Falle eines Freispruchs übernimmt der Staat lediglich die gesetzlichen Gebühren, diese decken jedoch meist nicht die tatsächlich entstandenen Kosten einer qualifizierten Verteidigung.

Bester Anwalt für Strafrecht

Wie finde ich den besten Anwalt für Strafrecht?

Wenn Sie eine Vorladung von der Polizei, eine Anklage oder einen Strafbefehl erhalten haben, ist schnelles Handeln wichtig. Der Wunsch, nun vom besten Anwalt für Strafrecht vertreten zu werden, ist absolut nachvollziehbar. Doch worauf sollte man bei der Auswahl achten?

Ein guter Strafverteidiger bringt nicht nur fundierte juristische Fachkenntnisse mit, sondern auch Eigenschaften wie Engagement, Verlässlichkeit, klare Kommunikation und ein souveränes Auftreten. Wichtig ist zudem: Wer seriös arbeitet, schafft keine falschen Hoffnungen, sondern berät ehrlich und realistisch, gerade im Strafrecht ein entscheidender Punkt.

Woran erkenne ich einen qualifizierten Strafverteidiger?

Ein aussagekräftiges Kriterium ist die Qualifikation als Fachanwalt für Strafrecht. Dieser Titel wird von der Rechtsanwaltskammer nur nach strengen Voraussetzungen verliehen, unter anderem sind umfassende theoretische Kenntnisse, praktische Erfahrung in Strafsachen und jährliche Fortbildungen Pflicht.

Strafverteidigung braucht Spezialisierung und Erfahrung

Das Strafrecht ist ein komplexes Rechtsgebiet, in dem Spezialisierung entscheidend ist. Wer sich ausschließlich oder überwiegend mit Strafsachen beschäftigt, kann frühzeitig die richtigen Weichen stellen und effektive Strategien entwickeln. In unserer Kanzlei stehen Ihnen mehrere Fachanwälte für Strafrecht zur Seite, zusätzlich auch ein Prof. Dr. und ein zertifizierter Strafverteidiger für Wirtschaftsstrafrecht. Gemeinsam bieten wir fundierte Beratung und engagierte Verteidigung, bundesweit.

Unsere Mitgliedschaften

Zur Erhaltung unserer Expertise durch stetige Fortbildung sowie zur Pflege des Netzwerks aus Anwaltskollegen sind die Anwälte unserer Kanzlei in Fachgesellschaften wie der GRUR (Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e. V.), der AGEM (Arbeitsgemeinschaft Geistiges Eigentum & Medienrecht im Deutschen Anwaltverein), der davit (Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im Deutschen Anwaltverein) sowie der Vereinigung Berliner Strafverteidiger e.V. aktiv. Zudem bestehen Mitgliedschaften im Berliner Anwaltverein e.V. und im Deutschen Anwaltverein e.V. .

Unsere Anwälte für Strafrecht

Mit Kompetenz und Engagement an Ihrer Seite

Rechtsanwalt u. Partner

Benjamin Grunst

Fachanwalt für Strafrecht und zertifizierter Verteidiger für Wirtschaftsstrafrecht (DSV e.V.)

Rechtsanwalt

Sören Grigutsch

Fachanwalt für Strafrecht

Rechtsanwalt

Michael Voltz

angestellter Rechtsanwalt der Kanzlei und Leiter des Standortes in München

Of Counsel

Prof. Dr. Thomas Bode

Professor für Strafrecht- und Ordnungswidrigkeitenrecht

Rechtsanwalt

Vincent Trautmann

angestellter Rechtsanwalt der Kanzlei

Rechtsanwältin

Sophia Foukis

angestellte Rechtsanwältin der Kanzlei

Rechtsanwalt

Uwe Humbs

angestellter Rechtsanwalt der Kanzlei

Jetzt Kontakt zu Anwalt für Strafrecht aufnehmen

Wir helfen gerne und sind bundesweit aktiv

Die Fachanwaltskanzlei für Strafrecht vertritt Sie bundesweit und übernimmt Strafverfahren in allen Instanzen. Unsere Rechtswanwälte sind vor Ort an unseren drei Standorten für Sie da. In persönlichen Terminen sind wir für Sie in Charlottenburg am Kudamm, in Berlin-Köpenick, in Hamburg oder in München für Sie da. Termine sind auch kurzfristig möglich. Melden Sie sich spätestens mit Erhalt der polizeilichen Vorladung oder bei einer erfolgten Hausdurchsuchung. Nutzen Sie gerne unser Kontaktformular oder rufen Sie und direkt an.