YouTube - Kanal

der BUSE HERZ GRUNST Rechtsanwälte

Podcast - Anwaltsprechstunde

der BUSE HERZ GRUNST Rechtsanwälte

Anwalt für Medienrecht u. Presserecht

Hilfe bei negativer Medienberichterstattung, „Shitstorm“, Vertragsgestaltung für Künstler und Agenturen. Rechtsberatung durch erfahrene Fachanwälte. Jetzt unsere Anwälte für Medienrecht und Presserecht kontaktieren.

Sie benötigen einen Fachanwalt für Medienrecht oder einen Spezialisten für Presserecht? Dann sind Sie bei unserer Kanzlei genau richtig.

Für Fragen und dringende Anliegen rund um das Medien- und Presserecht steht Ihnen das Anwaltsteam von BUSE HERZ GRUNST von folgenden Standorten aus deutschlandweit zur Seite:

Unsere Medienanwälte sind selbst aus den Medien bekannt und hoch spezialisiert, wenn es um die Abwehr von negativer Medienberichterstattung, unzulässigen Bildnisverbreitungen, Eingriffen in die Privat-/ Intimsphäre oder rechtswidrigen (Verdachts-)Berichterstattungen durch die Presse oder Privatpersonen geht.

Daneben steht Ihnen unsere Kanzlei auch in vertragsrechtlichen Angelegenheiten in den Branchen Medien, Musik, Film oder Social Media für Künstler, Influencer, Agenturen oder Unternehmen rechtsberatend zur Seite.

Treten Sie jetzt mit uns in Kontakt. Wir wissen, dass in diesem Rechtsgebiet häufig ein schnelles Handeln erforderlich ist und haben uns darauf eingestellt.

Dies gilt beispielsweise dann, wenn Sie als Betroffener vor einer geplanten Medienberichterstattung eine tendenziöse Presseanfrage erhalten haben.

Die für Sie maßgeblichen Fragen können dann kurzfristig in einem Beratungsgespräch per Telefon, per Video oder vor Ort in unseren Kanzleistandorten besprochen werden.

Experten im Medien- und Presserecht – jetzt unsere Rechtanwälte kontaktieren

Wie schon eingangs erwähnt, stellen das Medien- und Presserecht eine besondere Kernkompetenz unserer Anwaltskanzlei dar. In diesen Rechtsgebieten steht Ihnen unser hoch spezialisiertes Beraterteam rund um die beiden Kanzleipartner und Fachanwälte Norman Buse, LL.M. (Medienrecht & IP) und David Herz zur Seite.

Informieren Sie sich jetzt bei unseren Medienanwälten, wie Sie Rufschädigung, Rufmord, Verleumdung und Co. erfolgreichen abwehren können.

Anwalt für Medienrecht – bundesweite Hilfe für Betroffene

Unsere Fachanwälte für Urheber- und Medienrecht können auf eine langjährige praktische Erfahrung aus inzwischen über tausend Fällen in diesen Rechtsgebieten zurückgreifen.

Unser Dezernat Medien- und Presserecht besteht aus mehreren Rechtsanwälten, so dass wir auch in komplexen und umfangreichen Massenverfahren gegen eine Vielzahl an Medienhäusern bzw. Presseorganen parallel vorgehen können. Dies haben wir bereits mehrfach in der Vergangenheit erfolgreich umgesetzt.

■ VIDEO

Anwalt für Medienrecht – Kanzlei Buse Herz Grunst hilft bundesweit!

Worum geht es im Medien- und Presserecht?

Das Medienrecht ist ein eigenes Rechtsgebiet und gleichzeitig eine rechtsgebietsübergreifende Querschnittsmaterie. Gegenstand des Medienrechts sind alle Sachverhalte, die den Bereich Kommunikation, Informationsbeschaffung und Informationsvermittlung betreffen. Der Stellenwert der Medien und damit auch die Relevanz des Medienrechts haben in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen.

Dies liegt vor allem an der stetigen Digitalisierung sämtlicher Bereiche. Digitale Angebote haben analoge Geschäftsmodelle ersetzt, die klassische Berichterstattung der gedruckten Presse hat sich in das Internet verlagert. Betrafen medienrechtliche Fälle früher vor allem Printzeitungen und das lineare Fernsehen, spielt sich der Großteil der Fälle heute online auf den Internetseiten der Verlage, in den Mediatheken der TV-Sender oder den diversen online Netzwerken wie Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, X oder YouTube ab.

■ IM VIDEO ERKLÄRT:

Was tun bei negativer Presse? – Anwalt für Presserecht hilft

Wann kann Ihnen ein Rechtsanwalt unserer Kanzlei für Medienrecht helfen?

Ein Großteil der Fälle im Medienrecht und Presserecht hat die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts bzw. des Unternehmenspersönlichkeitsrechts zum Gegenstand. Hierbei kommen rechtswidrige Eingriffe in den verschiedenen Medien, egal ob durch eine negative Presseberichterstattung oder durch andere Personen, vor allem in folgenden Varianten vor, bei deren Abwehr Sie als Betroffener auf die Rechtsberatung unserer Rechtsanwälte für Presserecht zählen können:

- Äußerung von unwahren und ehrenrührigen Tatsachenbehauptungen,

- Verbreitung von Falschzitaten,

- Verbreitung von Meinungsäußerungen ohne Anknüpfungsgrundlage,

- Äußerung von Schmähkritiken oder Formalbeleidigungen,

- Veröffentlichung von Bildnissen bzw. Fotos von Personen,

- Verstöße gegen die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung,

- Übermittlung einer tendenziösen Presseanfrage,

- Eingriffe in die Intimsphäre, Geheimsphäre oder Privatsphäre (sog. „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“).

Welche konkreten Leistungen dürfen Sie von uns erwarten?

Unser Medienrechtsteam steht Ihnen sowohl im Falle einer bereits erfolgten Verletzung des Persönlichkeitsrechts, z.B. wegen einer Rufschädigung durch einen Pressebericht oder einer Persönlichkeitsverletzung in den sozialen Netzwerken, als auch rechtsberatend im Rahmen eines effektiven Krisen- bzw. Reputationsmanagements, inkl. „Litigation-PR“ als Form der Pressearbeit, zur Seite.

Auch beraten wir Sie in vertragsrechtlichen Angelegenheiten im Bereich des Medienrechts (z.B. Musikverträge, Künstlerverträge, Werbeverträge, Filmverträge, Sponsoringverträge, Managementverträge & Co.). Dazu zählen insbesondere folgende Leistungen:

Abwehr von Eingriffen in das Persönlichkeits- und Unternehmenspersönlichkeitsrecht

Persönlichkeitsrechtsverletzungen kommen in der Regel durch die Verbreitung von Unwahrheiten, (falschen) Gerüchten, Falschzitaten, Beleidigungen oder Bildnissen vor. Auch kann die Verbreitung von wahren Tatsachen unzulässig sein, wenn etwa die Intimsphäre, Privatsphäre oder Vertraulichkeitsphäre betroffen ist. So muss es etwa kein Betroffener hinnehmen, dass die Presse oder Privatpersonen Details und/oder Fotos über eine private Beziehung der Öffentlichkeit gegenüber Preis geben.

Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Betroffene diese Informationen nicht selbst in die Öffentlichkeit gezogen hat (= sogenannte Selbstöffnung). Dies kann gerade bei Berichterstattungen über Reality-TV-Teilnehmern ein Problem sein, so dass in solchen Fällen ein großer Erfahrungsschatz auf Seiten der Betroffenenvertreter erforderlich ist. Durch die diversen Verfahren, die unsere Fachanwälte für Medienrecht bisher geführt haben, ist dies bei uns der Fall. Wir können bestens einschätzen, wann die Meinungs- und Pressefreiheit gegenüber den Persönlichkeitsrechten unserer Mandanten zurückzutreten hat.

Neben natürlichen Personen können sich auch juristische Personen auf einen Persönlichkeitsschutz berufen. Man spricht hier vom Unternehmenspersönlichkeitsrecht.

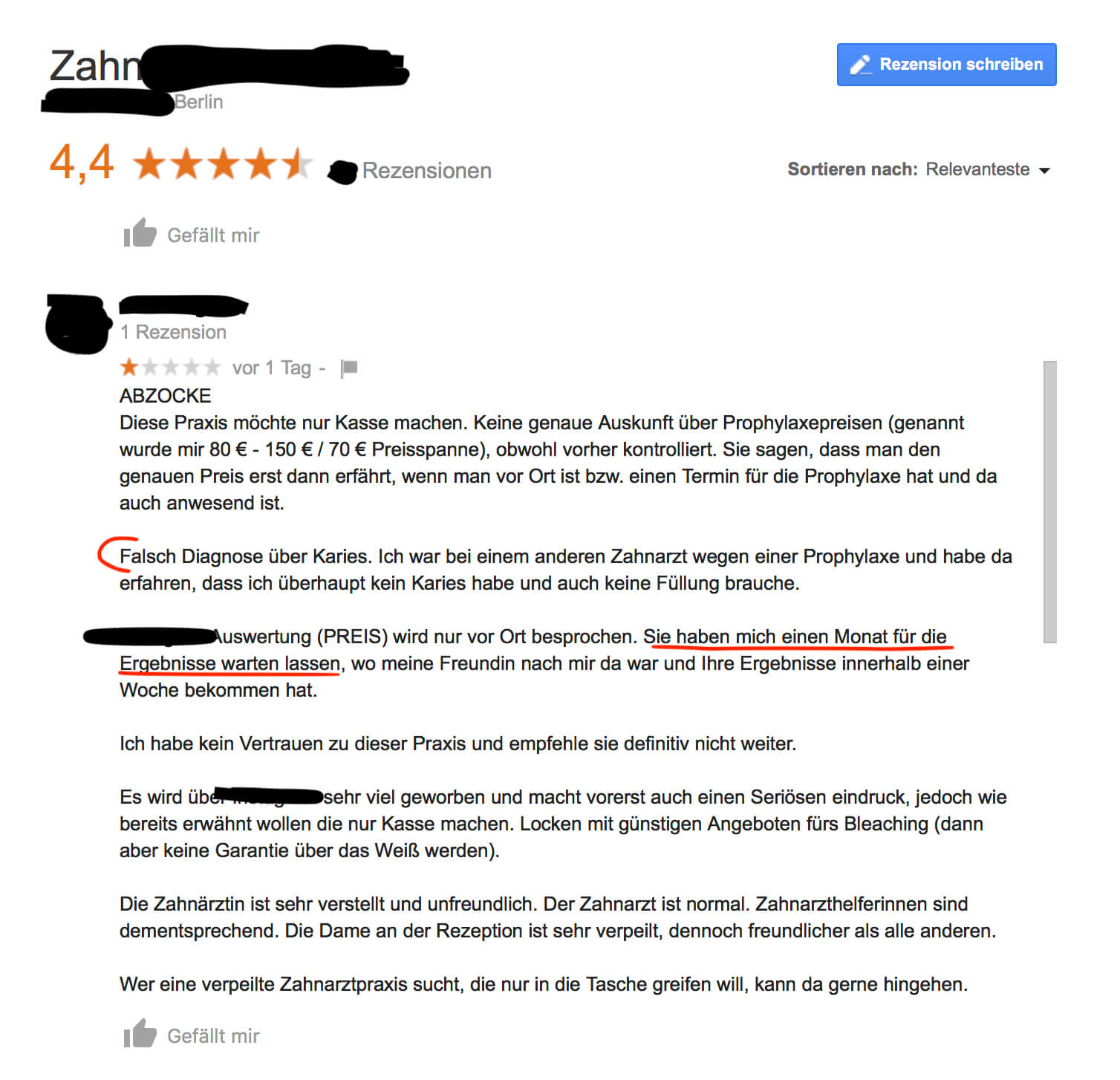

Unternehmen wie GmbH, AG, GbR oder auch Vereine müssen es beispielsweise nicht dulden, dass falsche oder anprangernde Informationen über ihr Geschäftsmodell geteilt werden. Auch ist die identifizierende Berichterstattung von heimlichen Aufnahmen in für die Öffentlichkeit verschlossenen Bereichen oftmals nicht hinzunehmen. Testberichte bzw. Bewertungen müssen auf einer wahren Tatsachengrundlage beruhen. Ist dies nicht der Fall, können sich betroffene Unternehmen mit Hilfe eines Anwalts für Medien- und Presserecht gegen solche Rechtsverletzungen umfangreich zur Wehr setzen.

Weitere Informationen:

» Anwaltliche Hilfe im Persönlichkeitsrecht

» Persönlichkeitsverletzung in sozialen Medien

Vorgehen gegen Presseberichte der Presse über Strafverfahren

Ob die Medien identifizierend über ein Strafverfahren berichten dürfen, ist immer wieder Gegenstand von Gerichtsverfahren, die wir für unsere Mandanten führen. Für die Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit kommt es auf viele Aspekte an, welche die Journalisten, Fernsehsender und Verlagshäuser beachten müssen. Häufig werden die Grundsätze der zulässigen Verdachtsberichterstattung verletzt, so dass die Berichterstattung untersagt werden kann und nicht selten auch Geldentschädigungsansprüche bestehen. Unsere Tätigkeit geht hier häufig mit den Fachanwaltskollegen aus unserem Strafrechtsdezernat einher, da ein koordiniertes Verhalten auch mit Blick auf den laufenden Strafprozess notwendig ist.

Für die Zulässigkeit einer Verdachtsberichterstattung ist insbesondere ein Mindestbestand an Beweistatsachen, ein überwiegendes öffentliches Informationsinteresse sowie eine sorgfältige Recherche erforderlich. Außerdem darf die Berichterstattung nicht vorverurteilend sein, denn es gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung. In einer großen Anzahl an Fällen werden diese Voraussetzungen nicht eingehalten, so dass eine Veröffentlichung dann mit Erfolg verboten werden kann. Unsere Medienrechtskanzlei weiß, wo hier am besten anzusetzen ist und hat schon viele Verfahren gegen die Medien gewonnen.

Weitere Informationen:

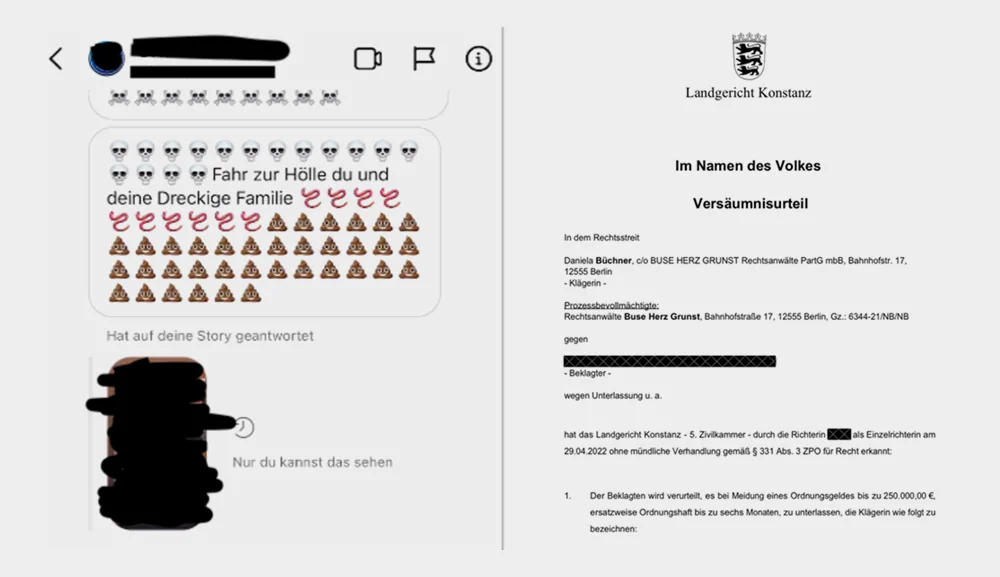

Vertretung in komplexen Verleumdungskampagnen

Im Internet, in den sozialen Netzwerken sowie auf den Videoportalen kommt es immer wieder zu Verleumdungskampagnen gegen Privatpersonen, Unternehmen oder Personen des öffentlichen Lebens. Betroffen davon sind häufig Reality-TV-Stars, die von YouTubern massiv kritisiert werden. Dabei werden regelmäßig reißerische Thumbnails und Titel für die Youtube-Videos verwendet, die schnell viral gehen und weiterverbreitet werden. Die Rufschädigung für die Betroffenen ist in solchen Fällen enorm. Die YouTuber erhoffen sich dadurch eine große Reichweite und viele Klick, denn nur so erhalten Sie relevante Werbeeinnahmen.

Es gibt aber auch andere Konstellationen: Mal hat der/ die Ex-Partner/in die Trennung nicht überwunden und die Liebe ist in Hass umgeschlagen. In anderen Fällen ist ein ehemaliger Kunde verärgert oder ein Konkurrent will seinem Mitbewerber schaden, in dem er die Reputation beschädigen und den Absatz mindern will. Auch mit Cyberstalker haben wir es immer wieder zu tun und arbeiten in solchen Fällen mit unseren Kollegen aus dem Strafrecht zusammen.

Weitere Informationen:

Beratung bei Presseanfragen und Reputationsmanagement

Alltäglich ist zudem, dass Personen des öffentlichen Lebens, Politiker, Unternehmen (börsennotiert oder Mittelständler), Freiberufler oder Behörden Presseanfragen oder Besuche mit versteckter oder offener Kamera erhalten. Dabei setzen die Journalisten bewusst kurze Fristen und wollen das Überraschungsmoment auszunutzen, um an Informationen zu gelangen, die möglichst ungefiltert und ohne rechtliche Prüfung offenbart werden. In solchen Situationen gilt es, mit äußerster Vorsicht zu agieren und unverzüglich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Selbst kleinste Fehler können zum Nachteil gereichen und einen großen medialen „Shitstorm“ hervorrufen. Unsere Rechtsanwälte für Medienrecht verstehen sich in solchen Situationen als mediale Krisenberater und stehen kurzfristig an Ihrer Seite. Wir wissen, was zu tun ist.

Weitere Informationen:

Litigation-PR & Pressearbeit

Litigation-PR ist in der praktischen Umsetzung hoch komplex und höchst relevant. Daher empfiehlt es sich, sich bei einem Shitstorm, bei einer medial begleiteten Rechtsstreitigkeit oder auch zur Absicherung im Vornherein vor einer solchen Situation, an einen erfahrenen und spezialisierten Medienanwalt unserer Kanzlei zu wenden. Dieser kennt die Möglichkeiten, die Chancen und Risiken und kann Sie umfassend beraten, Ihre Rechte verteidigen und für die Rehabilitation Ihrer Reputation kämpfen.

Vertragserstellungen für Agenturen, Influencer, Künstlerinnen & Co.

Künstler, Agenturen, Influencer, Musiker usw. benötigen im Rahmen Ihres beruflichen Wirkens verschiedenste Verträge. Diese sollten professionell erstellt werden, damit später keine unangenehmen Überraschungen folgen.

Unsere Rechtsanwälte erstellen daher für Sie z.B. Managementverträge, Werbeverträge, Kooperationsverträge oder Künstlerverträge, die Ihre Interessen maßgeblich berücksichtigen. Wenn Ihnen ein Vertragsentwurf vorgelegt, prüfen wir gern, inwieweit hier Änderungen vorzunehmen sind. Selbstverständlich erklären wir Ihnen, was die jeweiligen Klauseln bedeuten.

Unsere Medienanwälte übernehmen gern die Vertragsverhandlung und helfen Ihnen dabei, bestmögliche Konditionen auszuhandeln.

Negative Internet-Bewertungen löschen lassen

Im Rahmen unserer Tätigkeit als Fachanwälte für Medienrecht erreichen regelmäßig Anfragen von Mandantinnen und Mandanten, die sich gegen geschäftsschädigende Bewertungen auf Google, Jameda, Facebook, kununu, usw. wehren möchten. Dabei können wir, je nach Sach- und Rechtslage, sowohl gegen die Verfasser der Rezensionen als auch gegen die Internetprovider (Digitale-Dienste-Gesetz) mit Erfolg vorgehen und die Löschung der Bewertungen erreichen.

Unzulässig ist es zunächst, eine Firma, ein Unternehmen oder eine Arztpraxis zu bewerten, zu der/dem keinerlei Vertrags- oder Anbahnungsverhältnis bestand. Auch eine bloße Sternerenzension kann unzulässig sein, wenn, die Dienstleistung tatsächlich gar nicht in Anspruch genommen wurde.

Falls der Verfasser der Rezension nicht bekannt ist, fordern unsere Rechtsanwälte den Inhaber des Bewertungsportals zur Löschung auf. Dabei ist substantiiert darzulegen, warum die Bewertung Ihre Rechte verletzt. Nur wenn für den Portalbetreiber durch diese Meldung auf den ersten Blick ersichtlich ist, dass die Rezension unzulässig ist, ist das so genannte „Notice and take down“-Verfahren durchzuführen.

Falls der Portalbetreiber unserer Aufforderung der Löschung nicht freiwillig nachkommt, ist im zweiten Schritt eine Klage oder einstweilige Verfügung möglich. Auch hier sind wiederum Spezialkenntnisse erforderlich, damit keine teuren Fehler begangen werden.

Weitere Informationen:

Vorgehen gegen rechtswidrige Google-Suchergebnisse

Häufig werden rechtswidrige Inhalte und Fotos erst durch die Google.de-Suchmaschine auffindbar. Die Suchmaschine ermöglicht es den Nutzern, zu konkreten Suchanfragen, die aus Sicht des Suchmaschinenbetreibers relevantesten Inhalte wie Bilder, Texte von Internetseiten oder sonstige Unternehmensinformationen zugänglich zu machen.

Handelt es sich hierbei um rufschädigende Informationen, die auf den ersten Plätzen gefunden werden, ist dies massiv belastend für die Betroffenen. Wir vertreten Sie gegen die Suchmaschinenbetreiber und setzen Löschungsansprüche durch. Hierbei berufen wir uns für Sie entweder auf Ansprüche aus der DSGVO oder, falls Ihr Unternehmen betroffen ist, auf deutsche nationale Normen.

Zwar werden die rechtswidrigen Inhalte dann nicht aus dem Internet bzw. der Quellenwebsite entfernt. Die Suchmaschine leistet jedoch einen maßgeblichen Beitrag dazu, dass das falsche Gerücht, ein unglückliches Foto oder die Existenz eines Strafverfahren zu Ihrem Namen auffindbar sind.

Weitere Informationen:

» Google Suchergebnisse entfernen/löschen: Zur Haftung von Google.

Vorgehen gegen rechtswidrige YouTube-Videos

Unser Kanzleiteam geht regelmäßig gegen die Veröffentlichung von rechtsverletzenden Videos auf YouTube und anderen Videoplattformen vor. Worin sind hierbei die typischen Rechtsverstöße zu erblicken?

Über Personen des öffentlichen Lebens werden etwa unwahre Tatsachenbehauptungen oder Gerüchte verbreitet, die die geschützte Privatsphäre betreffen.

Über einen CEO einer GmbH oder AG werden in einem Investigativ-Video brisante Informationen an die Öffentlichkeit gebracht, die ihn zu Fall bringen sollen und dem gesamten Unternehmen schaden.

Ihr zuständiger Rechtsanwalt prüft zunächst, ob und wenn ja gegen wen die Löschung der betroffenen Videos durchgesetzt werden kann. Hierbei kommt entweder ein Vorgehen gegen YouTube bzw. Google in Betracht oder eine Abmahnung gegen den Täter, sofern letzterer nicht anonym ist. Was genau in solchen Fällen zu tun ist, erfahren Sie hier:

Hilfe bei Account Hacking oder Social Media Sperren

Immer wieder haben es unsere Medienrechtsanwälte mit Mandaten zu tun, deren Social-Media-Profile gesperrt oder gehackt wurden. In diesen Fällen vertreten wir Sie gegen die großen Social Media Anbieter und holen Ihre Instagram-, Facebook- und TikTok-Profile zurück. Die Hilfeleistungen der Betreiber sind häufig nicht zielführend. Gerade in Bezug auf Meta berichten uns unsere Mandanten, dass die Hilfeseiten ins Leere führen. Dies ist gerade für große Influencer sehr problematisch, weil sie im Falle einer Sperrung oder eines Profil-Hacks keine Kooperationen ausführen können und schnell hohe Werbeeinnahmen wegbrechnen. Es drohen schlimmstenfalls die Verluste der jahrelang aufgebauten Profile samt Reichweite bzw. Followerschaft.

Weitere Informationen:

» Account Hacking und

Beratung und Vertretung im Rundfunkrecht

Wer Rundfunk (Fernsehen oder Radio) veranstalten möchte, benötigt nach dem Medienstaatsvertrag in aller Regel eine Zulassung. Das gilt auch für Internetradiosender, nicht jedoch für Podcastanbieter.

Zulassungsfreiheit gilt nur für solche Rundfunkprogramme, die eine durchschnittliche Reichweite von weniger als 20.000 gleichzeitigen Nutzern haben oder für solche Programme, welche lediglich eine geringe Relevanz für die öffentliche Meinungsbildung aufweisen.

Unsere Anwälte beraten im Rahmen der Rundfunkzulassung, der Einhaltung der Vorgaben aus dem Medienstaatsvertrag und in aufsichtsrechtlichen Verfahren der Landesmedienanstalten.

Weitere Informationen:

Anwaltliche Vertretung auf Verlagsseite

Neben den Betroffenen von Persönlichkeitsrechtsverletzungen vertritt unser Anwaltsteam auch auf Seiten der Verlage, Journalisten und der sich Äußernden. Dabei wehren wir unberechtigte Abmahnungen, Gegendarstellungsverlangen, einstweilige Verfügungsanträge oder Klagen ab. Unsere Erfahrung durch die Vertretung auf Betroffenen- und Verlagsseite führt dazu, dass wir uns gut in die taktischen Erwägungen beider Seiten hineinversetzen können.

Gegnerliste: Wer sind unsere Gegner im Medien- und Presserecht?

Im Bereich des Medien- und Presserechts gehen wir regelmäßig gegen Personen des öffentlichen Lebens, Fernsehsender, Zeitungsverlage, Social-Media-Plattformen, Internetplattformen und/oder Privatpersonen vor. Wir haben diverse außergerichtliche und gerichtliche Verfahren (einstweilige Verfügungen, Klagen, Berufungen) geführt gegen beispielsweise:

- Axel Springer SE/ Axel Springer Deutschland GmbH (= Bildzeitung/ Bild.de; weg. unzulässiger Bildnisveröffentlichung, Verstoß gegen die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung, Verbreitung unwahrer Tatsachen/ Unterlassung, Widerruf, Geldentschädigung),

- Bayerischer Rundfunk (Beantwortung v. Presseanfragen),

- Bravo, Cosmopolitan u. InTouch (weg. Verbreitung von Unwahrheiten),

- Berliner Kurier (weg. Bildnisverstoß/ Unterlassung),

- Berliner Morgenpost (weg. Verbreitung unwahrer Tatsachenbehauptungen),

- Berliner Zeitung (weg. Bildnisverstoß),

- bw24.de (weg. rechtswidriger identifizierender Berichterstattung),

- B.Z. (weg. unzulässiger Bildberichterstattung, Durchsetzung Gegendarstellung),

- Closer (weg. Eingriff in die Privatsphäre),

- Die Welt (weg. wahrheitswidriger Eindruckserweckung),

- dpa (weg. KUG-Verstoß),

- Explorer Magazin/ Ganghaus Verlag (weg. Eingriff auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung),

- Meta Platforms Ireland Limited (weg. rechtswidriger Kommentare, Fake-Seiten, unzulässigen Bildnisveröffentlichungen, negativer Rezensionen auf Facebook und Instagram, Profil-Sperrungen, Hackerangriffen),

- Freie Presse (weg. Verbreitung unwahrer Tatsachenbehauptungen),

-

Gardelegener Kreisanzeiger/ Volksstimme (weg. Verbreitung von Unwahrheiten),

- Gießener Allgemeine (weg. Verbreitung unwahrer Tatsachenbehauptungen),

- Google Ireland Ltd. / Google LLC (weg. Entfernung von rechtswidrigen Google-Suchergebnissen, Entfernung von negativen Google My Business Bewertungen, Löschung von Fotos),

- Hamburger Abendblatt (weg. Verstoß gegen die Verdachtsberichterstattung u.a.),

- Junge Freiheit (weg. unzulässiger Eindruckserweckung/ Unterlassung u. Richtigstellung),

- Kreiszeitung.de (weg. rechtswidriger identifizierender Berichterstattung),

- LinkedIn (weg. Verbreitung von Falschinformationen),

- RTL Television GmbH u. RTL interactive GmbH (weg. Verstoß gegen das KUG, rufschädigender Berichterstattung, unzulässige Verdachtsberichterstattung),

- Märkische Allgemeine (weg. rufschädigender Berichterstattung),

- Märkische Onlinezeitung (weg. Verstoß gegen die Verdachtsberichterstattung),

- Merkur.de (wegen rechtswidriger identifizierender Berichterstattung),

- Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) (weg. Persönlichkeitsrechtsverletzung durch TV-Beitrag, Beschwerde zum Rundfunkrat),

- Norddeutscher Rundfunk (NDR) (weg. Verbreitung von Unwahrheiten auf tagesschau.de),

- n-tv (weg. unzulässiger Berichterstattung),

- OK! Magazin (weg. Verbreitung Falschzitat),

- ovb-online.de (weg. rechtswidriger identifizierender Berichterstattung),

- Potsdamer Neueste Nachrichten (weg. „Recht auf Vergessen“, unzulässiger identifizierender Berichterstattung),

- Potsdam TV (weg. „Recht auf Vergessen“),

- rbb Fernsehen (weg. Verbreitung von unwahren Tatsachenbehauptungen, unzulässiger Verdachtsberichterstattung),

- Sat1 (weg. Persönlichkeitsrechtsverletzung),

- Schweriner Volkszeitung (weg. unzulässiger identifizierender Berichterstattung),

- SHZ – Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag (weg. unwahrer Tatsachenbehauptung u. Vertrafstrafe),

- Spiegel Online (weg. unzulässiger Wort-Bild-Berichterstattung),

- Stuttgarter Zeitung (weg. unzulässiger Verdachtsberichterstattung),

- Süddeutsche Zeitung (weg. unzulässiger Schmähkritik),

- Tagesspiegel (weg. Verbreitung von unwahren Tatsachenbehauptungen),

- Tag24.de (weg. rechtswidriger identifizierender Berichterstattung),

-

taz Verlags u. Vertriebs GmbH (weg. unzulässiger Wortberichterstattung),

- TikTok (weg. Profil- und Videosperrungen, Account-Hacking, Markenrechtsverletzung),

- t-online.de (weg. KUG-Verstoß),

- X (vormals Twitter) (weg. Löschung von Tweets mit Falschinformationen und rechtswidrigen Verlinkungen),

- vipflash.de (weg. rechtswidriger identifizierender Berichterstattung),

- Westdeutscher Rundfunk Köln (weg. KUG-Verstoß),

- Wikipedia.de (weg. Verbreitung von unwahren Tatsachenbehauptungen),

- YouTube LLC (weg. unzulässiger Bildnisveröffentlichungen),

- ZDF (weg. Unternehmenspersönlichkeitsrechtsverletzung durch TV-Beitrag, „versteckte Kamera“),

- ZEIT ONLINE (weg. KUG-Verstoß).

Warum sollten Sie unsere Anwälte für Medien- und Presserecht beauftragen?

Unsere Rechtsanwälte sind im Umgang mit den Medien erfahren und hoch spezialisiert. Dies stellen wir sicher durch:

- regelmäßige Abmahnungen, Klageverfahren, einstweilige Verfügungsverfahren,

- erworbene Fachanwaltstitel,

- absolvierte Masterstudiengänge,

- Lehraufträge an renommierten Hochschulen,

- Fortbildungen,

- Kenntnisse der Rechtsprechung der maßgeblichen Pressekammern,

- Medienauftritte und eigene Medienformate.

Darüber hinaus sind in unserer Kanzlei Fachanwälte für Strafrecht und Anwälte für Verwaltungsrecht tätig, so dass wir neben den zivilrechtlichen Fragestellungen auch im öffentlichen Medienrecht sowie im Medienstrafrecht beraten können. Dies wird insbesondere von behördlichen Mandanten oder größeren Unternehmen geschätzt.

Sobald Sie sich an uns wenden, wird Ihnen der passende Rechtsanwalt zugeteilt. Durch unsere Teamgröße finden wir zu jeder Zeit den für Sie passenden Ansprechpartner.

Welche Ansprüche können wir für Sie durchsetzen?

Wenn rechtswidrig in Ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht bzw. in das Unternehmenspersönlichkeitsrecht Ihrer Firma eingegriffen wurde, kommen verschiedene Ansprüche in Betracht, die unsere Anwälte für Sie gegen die Medien bzw. die Täter der Rechtsverletzungen durchsetzen.

Welche Ansprüche mittels Abmahnung und ggf. gerichtlichem Verfahren geltend gemacht werden, ist jeweils eine Einzelfallentscheidung und eine Frage der richtigen Strategie. Nicht immer ist es sinnvoll, neben einer Unterlassung auch eine Gegendarstellung oder eine Richtigstellung zu verlangen. Geldentschädigung kommt nur in besonderen Ausnahmefällen in Betracht, wenn Ihr Persönlichkeitsrecht massiv verletzt wurde.

Löschungs- und Unterlassungsanspruch

Der Löschungs- und Unterlassungsanspruch ist der am häufigsten geltend gemachte Anspruch. Er kann (ausnahmsweise) auch gegen erstmalig bevorstehende Veröffentlichungen oder gegen bereits erfolgte Veröffentlichungen geltend gemacht werden.

Erforderlich ist hierzu ein erfolgter oder bevorstehender rechtswidriger Eingriff in das Persönlichkeitsrecht. Außerdem wird eine Begehungsgefahr, entweder in Form der Erstbegehungsgefahr oder Wiederholungsgefahr, benötigt. Aus einem bereits erfolgten Eingriff folgt grds. die Wiederholungsgefahr.

Der Unterlassungsanspruch wird zunächst per anwaltlicher Abmahnung geltend gemacht. Dieser Abmahnung wird in aller Regel eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung beigefügt. Durch diese Erklärung verpflichtet sich der Unterlassungsschuldner zur Zahlung einer festen oder variablen Vertragsstrafe für den Fall, dass die Rechtsverletzung zukünftig wiederholt oder nicht korrekt abgestellt wird.

Wenn diese Unterlassungserklärung unterschrieben an den Gläubiger zurückgeschickt wird, ist der Unterlassungsanspruch erfüllt.

Falls dies nicht passiert, kann der Unterlassungsanspruch im 2. Schritt gerichtlich verfolgt werden. Dazu kann ein Eilverfahren, also eine einstweilige Verfügung, eingeleitet werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, innerhalb weniger Tage/ Wochen eine gerichtliche Entscheidung zu erlangen.

Dies geht jedoch nur, wenn zwischen Rechtsverletzung und Verfügungsantrag wenig Zeit vergangen ist. Dabei variieren die Fristen zwischen den verschiedenen Gerichten. Falls dies zeitlich nicht mehr möglich ist, ist die Unterlassungsklage das Mittel der Wahl. Unsere spezialisierten Anwälte für Medienrecht wissen, was hier zu beachten ist.

Gegendarstellungsanspruch

Die Durchsetzung dieses Anspruchs ist in der medienrechtlichen Praxis äußerst anspruchsvoll und zählt zu den komplexesten Tätigkeiten im Bereich des Presserechts. Gegendarstellungsfähig sind nur Tatsachenbehauptungen. Gegen rechtswidrige Meinungsäußerungen kann nicht mittels Gegendarstellung vorgegangen werden.

Außerdem gilt das „Alles oder Nichts“-Prinzip. Schon kleinste Fehler bei der Formulierung der Gegendarstellung führen dazu, dass die Gegendarstellung insgesamt als unzulässig zurückgewiesen werden kann. Ferner muss die Zuleitung beim Verlag bzw. Telemedienanbieter unverzüglich und in Schriftform erfolgen. Viele Bundesländer sehen zudem die eigenhändige Unterschrift des Betroffenen vor.

Auch bei der Durchsetzung dieses Anspruchs können Sie auf die Erfahrung unserer Medienrechtskanzlei vertrauen.

Widerrufs-/ Berichtigungsanspruch

Der Berichtigungsanspruch (Formen: Widerruf/ Richtigstellung/ Distanzierung/ Klarstellung) verpflichtet den sich Äußernden, eine nachweislich unwahre Tatsachenbehauptung zu widerrufen.

Auch dieser Anspruch kommt nur gegen Tatsachenbehauptungen oder Verdachtsäußerungen in Betracht. Erforderlich ist hierbei neben einem rechtswidrigen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht eine fortdauernde und erhebliche Rufbeeinträchtigung. Gegen einfache Unwahrheiten kann hierbei nicht vorgegangen werden, weil der Widerruf einer der schwersten Eingriffe in die Pressefreiheit der Verlage bzw. Medienhäuser ist.

Der Widerruf ist im Gegensatz zur Gegendarstellung eine Erklärung des Mediums. Auch insoweit darf der Inhalt des Widerrufs oder der Richtigstellung nicht über den Umfang der Erstmitteilung hinausgehen. Die Schriftgröße, die Aufmachung und der Abdruck müssen der Erstmitteilung entsprechen.

Gerichtlich geltend gemacht werden kann der Anspruch nur im Klageverfahren und nicht mittels einstweiliger Verfügung.

Geldentschädigungsanspruch

Ein Anspruch auf Geldentschädigung kommt nur in Fällen von schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzungen in Betracht. Dazu zählen etwa Eingriffe in die Privat- oder Intimsphäre oder Verstöße gegen die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung.

Materieller Schadensersatzanspruch bei negativer Presse

Führt die unzutreffende Berichterstattung zu einem messbaren Schaden für den Betroffenen, z.B. zu schwerwiegenden Umsatzeinbußen, hat er die Möglichkeit, materielle Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Die Anforderungen an die Kausalität sind hier jedoch sehr hoch.

Ansprüche aus der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Neben diesen nationalen Ansprüchen kommen auch solche aus der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Betracht. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn nicht gegen die klassischen Medien, sondern gegen Provider wie Google, Meta & Co. oder Unternehmen wie ehemalige Arbeitgeber oder sonstige Datenverantwortliche vorgegangen werden soll. Hierbei spielen vor allem der Auskunftsanspruch aus Art. 15 DSGVO, der Löschungsanspruch aus Art. 17 DSGVO („Recht auf Vergessen“) sowie der immaterielle Schadensersatzanspruch gem. Art. 82 DSGVO eine wichtige Rolle.

Weitere Informationen zum Datenschutzrecht finden Sie hier.

Aktuelles zum Medien- und Presserecht

Weiterer Erfolg im Sylt-Skandal vor dem OLG Hamburg

RA Norman Buse - © Foto: Dennis FriebeRechtsgebiet: Medien- und PresserechtSachbearbeitender Rechtsanwalt in unserer Kanzlei: Norman Buse, LL.M.Die Axel Springer Deutschland GmbH...

Erfolg für SPD-Stadtrat Karim Baghlani wegen einer Falschbehauptung durch eine frühere CDU-Bundestagsabgeordnete

© Foto: privat Karim BaghlaniRechtsgebiet: Medien- und PresserechtSachbearbeitender Rechtsanwalt in unserer Kanzlei: Norman Buse, LL.M.In einem für unseren Mandanten Karim...

Doppelter Erfolg für unsere Mandantin Nathalie Volk (Künstlername: Miranda DiGrande) gegen die BILD

© Foto: privat Nathalie VolkRechtsgebiet: Medien- und PresserechtSachbearbeitender Rechtsanwalt in unserer Kanzlei: Norman Buse, LL.M.Die Axel Springer Deutschland GmbH...

Erfolg für unsere Mandantin Marie Nasemann vor dem Landgericht München

© Foto: D.SchmidtRechtsgebiet: Medien- und PresserechtSachbearbeitender Rechtsanwalt in unserer Kanzlei: Norman Buse, LL.M.In einem für Marie Nasemann geführten Verfahren gegen...

Löschungsanspruch gegen Google wegen falscher Behauptungen für Mandantin durchgesetzt

© Foto: DenPhoto – stock.adobe.comRechtsgebiet: Medien- und PresserechtSachbearbeitender Rechtsanwalt in unserer Kanzlei: Norman Buse, LL.M.Unwahre rufschädigende...

Identifizierende Berichterstattung über Opfer einer Straftat ist unzulässig

BUSE HERZ GRUNST RECHTSANWÄLTERechtsgebiet: Medien- und PresserechtSachbearbeitender Rechtsanwalt in unserer Kanzlei: Norman Buse, LL.M.Axel Springer Deutschland GmbH gibt für...

Bildnisverbreitung im Sylt-Skandal war rechtswidrig, Erfolg für unseren Mandanten gegen Bild.de und t-online.de

BUSE HERZ GRUNST RECHTSANWÄLTERechtsgebiet: Medien- und PresserechtSachbearbeitender Rechtsanwalt in unserer Kanzlei: Norman Buse, LL.M.Das Landgericht Hamburg hat in zwei...

Erfolgreiches Vorgehen gegen Berichterstattung auf Bild.de, Merkur.de und weiterer Nachrichtenportale

Foto: © Alexander Limbach - stock.adobe.comRechtsgebiet: Medien- und PresserechtSachbearbeitender Rechtsanwalt in unserer Kanzlei: Norman Buse, LL.M.Mehrere Verlage haben vor...

Geldentschädigung in Höhe von 3.000 € für unsere Mandantin Anastasiya Avilova gegen einen Stalker durchgesetzt

Anastasiya Avilova (Foto: © privat)Rechtsgebiet: Medien- und PresserechtSachbearbeitender Rechtsanwalt in unserer Kanzlei: Norman Buse, LL.M.Unsere Mandantin Frau Avilova steht...

TikTok-Profil für Mr. Tech erfolgreich entsperrt

Screenshot herr_tech @ www.tiktok.comRechtsgebiet: Medien- und PresserechtSachbearbeitender Rechtsanwalt in unserer Kanzlei: Norman Buse, LL.M.Landgericht Hamburg verbietet...

Entfernung eines Beitrags im ARD-Magazin Kontraste über unseren Mandanten durchgesetzt

BUSE HERZ GRUNST RECHTSANWÄLTEBeitrag zum Thema: Entfernung eines Beitrags im ARD-Magazin Kontraste durchgesetzt. Rechtsgebiet: Medien- und PresserechtZuständiger Rechtsanwalt:...

Erfolgreiche Verteidigung gegen eine wettbewerbsrechtliche Klage vor dem LG Frankfurt a.M. wegen Werbung mit „in Berlin designt“

BUSE HERZ GRUNST RECHTSANWÄLTERechtsgebiet: WettbewerbsrechtZuständiger Rechtsanwalt: Marc FaßbenderLandgericht Hamburg verbietet rufschädigende Äußerung eines Filmemachers....

Unterlassungsanspruch für Dr. Jürgen Todenhöfer erfolgreich per einstweiliger Verfügung durchgesetzt

Jürgen Todenhöfer (© Privat Archiv)Landgericht Hamburg verbietet rufschädigende Äußerung eines Filmemachers. Schnell zum Inhalt: Worum ging es in diesem äußerungsrechtlichen...

Sperrung mehrerer YouTube-Videos für unseren Mandanten durchgesetzt

Symbolbild (Montage: ©BUSE HERZ GRUNST RECHTSANWÄLTE)Doppelter Erfolg für unser Medienrechtsteam gegen Google in zwei Verfahren wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung. Schnell zum...

Wenn KI auf Recht trifft: Die rechtlichen Herausforderungen der ChatGPT-Nutzung

Symbolbild (Foto: ©natrot – stock.adobe.com)Künstliche Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren eine immense Entwicklung erfahren und gehört mittlerweile zu den...

Nehmen Sie jetzt Kontakt zum Anwalt Ihres Vertrauens auf

Wenden Sie sich für weitere Fragen gerne an unsere Kanzlei und vereinbaren Sie einen Beratungstermin per Telefon, per Videoanruf oder direkt vor Ort. Wir stehen Ihnen effizient mit jahrelanger Expertise zur Verfügung.